在茅海建的名著《天朝的崩溃》中,他曾提到:“如果说三元里民众抗英斗争在客观上是一种爱国行为,那是毋庸置疑的;但若深入分析三元里民众在主观上的爱国情怀,似乎缺少了一些推理和理论的前提。”尽管这句话听上去可能让人有些不悦,但至少它承认了三元里人民在抗英斗争中的勇气和决心。

提到这场斗争,相信大家并不陌生,历史教科书中曾详细讲述过,历史试卷也经常涉及。然而,有一点可能并不为大家所熟知,那就是客家人在这场斗争中的英勇表现。的确,在近现代中国的许多重要历史事件中,客家人总是活跃在最前线,展现出无比的战斗力。

很多关于三元里抗英的史料,往往只提到韦绍光等人,却忽视了客家人同样英勇的事迹。因此,笔者特意搜集资料,力图还原当时的真实历史。本文主要集中在客家人的英勇表现上,但并不是否定其他英雄的贡献,请各位读者明辨。

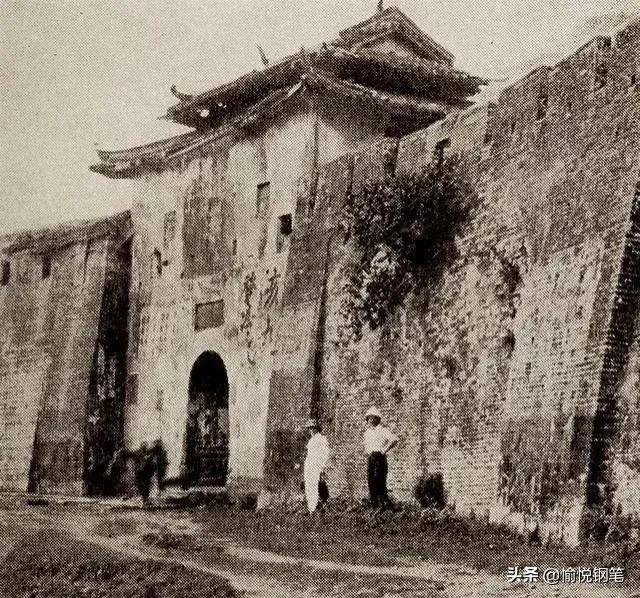

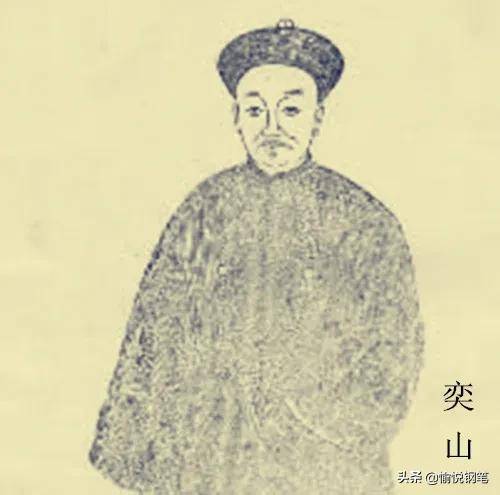

这场自发的抗英斗争的背景,可以简单概括为:第一次战争期间,英军围攻广州。当时,英军的侵略行动是由于林则徐在虎门销烟,直接导致了英国的利益受损。腐化无能的清政府在与英军的初次接触中遭遇了失败,随后开启了议和。然而,面对英国提出的苛刻条件,道光皇帝决意继续作战。广州的奕山在此关键时刻,并没有做好充分的战争准备。此人到广州后,第一件事竟然是购买西洋钟表。当英军真的进攻广州时,奕山只得与英军停战。

在这场抗争中,客家人的英勇和坚定不容忽视。根据2003年10月18日《大河报》的一篇报道,许多客家人在这场斗争中发挥了举足轻重的作用。例如邓潜,广州城北三家店的打石工人,绰号“打石邓”。他带领一群打石工人,手持石锤和铁棍,勇敢地阻击英军。由于他们对地形熟悉、战斗勇敢,往往能出其不意地给予英军致命打击。邓潜随后加入了三元里人民的抗英队伍,对英军的枪炮毫不畏惧,勇敢地冲向敌人,展现了极高的战斗技能和胆略,成为当地民众传颂的英雄。

此外,王韶光,原籍广东嘉应州(今梅州市),也是一位典型的客家人。当三元里人民爆发抗英斗争时,王韶光作为当地的士绅,带领东北路六社的客民,与其他同乡一起奋勇抵抗英军。王韶光的英雄事迹被详细记录了下来。王韶光生于清嘉庆二十年(1815年),早年家境贫困,曾随族人到汕头做佣工,后来学理发和诉讼业务,逐渐积累了财富。最终回到家乡,并通过捐款成为一名监生(相当于国子监的学员)。他之后成为广州的一名商人,并在当地的石行会馆担任职务,帮助客家同乡解决问题。

在广州的西北部,三元里周边的打石工多是来自五华、龙川等地的客家人,他们因语言和风俗惯不同,经常受到当地人的歧视和欺凌。王韶光便是因此深受客家同乡的爱戴和尊敬。在1841年,英军从泥城登陆,并迅速逼近广州。由于英军的侵略行为激起了民众的愤怒,王韶光与其他士绅一起起了自卫的力量,并积极动员周围的乡民组成反英团练。5月25日,三元里地区的13名读书人在牛栏岗村举行了秘密会议,誓言要抵抗力量。会议上,王韶光与何玉成、梁廷栋等人成为领导人,他们开始积极筹备抗英行动。

5月29日,英军一支小队进驻三元里一带,在双山寺中大肆劫掠并侮辱妇女,甚至试图韦绍光的妻子李喜。愤怒的村民们立即反击,击毙了数名英军士兵。为了防止英军报复,何玉成紧急召集南海、番禺、增城等地的乡民,带领他们前往三元里支援。在接下来的战斗中,三元里及周边地区的民众,尤其是以客家人为主的团练,积极参与了对英军的反击。5月30日清晨,五六千名当地群众手持简陋的武器,向英军设防的四方炮台发动攻击。通过巧妙的战术和勇猛的反击,三元里民众成功将英军引入了埋伏圈,在牛栏冈一带展开了激烈的战斗,打死了英军大量士兵。

随着战斗的深入,英军逐渐被包围,民众的士气高涨,最终迫使英军撤退。三元里人民的英勇反抗,不仅打击了英军的侵略计划,也为后来的抗英斗争注入了强大的信心和动力。

此次斗争,不仅展示了客家人民的顽强精神,还推动了广东人民反抗外来侵略的历史进程。历史学者指出,这场战斗不仅是对外敌的抗争,更是中国人民反抗压迫、争取尊严的重要象征。